展示

『細緻の美』:20世紀漆芸展

2021年9月17日から同12月5日

3D 『細緻の美』:20世紀の漆器展

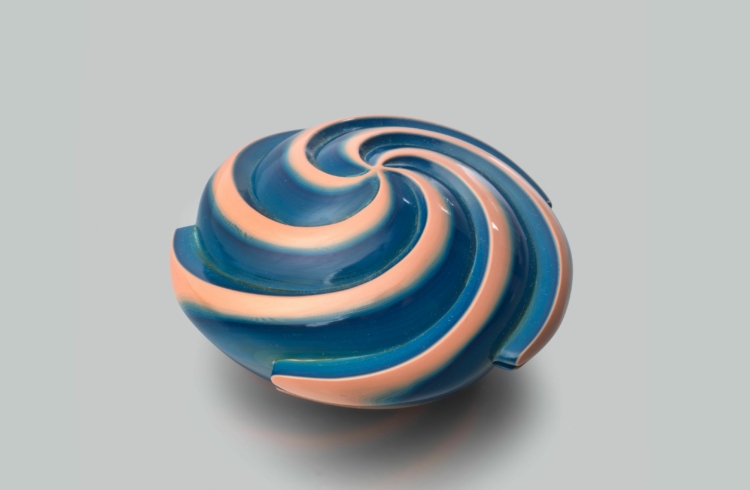

本展では、盃、茶器、香炉、文具、小卓、花瓶など、20世紀の漆器70点を展示。

『細緻の美』:20世紀漆芸展

漆工の歴史

日本の漆工伝統は長い。発掘品のもっとも古いものは紀元前およそ7000年に遡り、漆工の基本的技法はほとんど変わっていない。幾世紀もの間、漆工はほとんど同じ道具と技法で行われてきた。漆を使う目的は、日用品の手入れを楽にし、長持ちさせることにあるが、美術品にも使われてきた。

19世紀の半ばまで、漆工は家内工房に支えられていた。そのため意匠は、工房に何百年と伝わる素描や刊本にあった。また漆工には、木地師、下塗師、上塗師、蒔絵師、青貝師と細かい役割分担があった。漆工の需要は、将軍家、大名家など大きなパトロンが存在したため安定していた。商人層も常連ではないにしても漆工を好んで購入した。

開国に伴い、武士階級が権力を失うと、漆工はパトロンを失った。さらに経済危機で需要が減った。維新と近代化は、日本の工芸には不利に映ったが、海外からの需要がこの状態を救済した。つまり欧米では日本工芸の愛好者が増え、予期せぬ国際市場が開けたのであった。工芸が収入源となるのを見ると、政府はこれを支援、危機に瀕していた日本工芸は息を吹き返した。そして1890年から、工芸製作は構造的にも芸術的にも変化してゆく。製作の場は家内工房から個人漆芸家の工房へと移行し、近代化には日本美学の継承が伴うようになる。

漆芸家の誕生(1890-1920)

1890年は、漆工が生き残りを賭けた戦いから抜け出して再び開花に向かう記念すべき年である。当時、国内には独自のアイデンティティと価値観を見失ってはいけないと信じる人が増えていった。西洋の影響を抑えて、再び伝統工芸が見直されたが、伝統を大事にすることは家内工房に戻るということではなかった。近代は、新しいタイプの漆工を求めていたのだ。この頃、東京、京都などに芸術学校が設立され、学生がいろいろな分野でさまざまな技法を学ぶことができるようになった。芸術学校で漆芸を教えたのは、独自のデザインを起こし、すべての製作工程を一人で行い、独自のスタイルを生み出し、競って展示会に名を連ねる漆芸家であった。白山松哉(1853ー1923)は20年に渡り、東京美術大学(現東京芸大)で教鞭をとり、高い技量水準を復活させた。古典的技法と金銀黒が織りなす伝統美学が、家内工房期の漆工とは異なり個人の技法で漆芸を行うようになった。日本の漆工に漆芸という新しい風が吹き始めた。

認識を求めて(1920-1927)

1907年、官展日本美術展覧会が開催された。しかしここには漆芸が含まれず、漆芸の発展には痛手であった。官展はパリのサロンに倣い、絵画彫刻のみを展示対象とし、工芸品を除外したのだ。つまり漆芸、陶芸などは芸術として認めないということであった。そこで1920年代、工芸家は協力し、それぞれの工芸を美術として認めさせる戦いに挑んだ。この努力が実り、1927年、帝国美術院が官展への工芸品出品を認めた。

モダニティ(1927-1950)

漆芸はゆっくりと新しいものを取り入れる保守的な芸術と見なされる。製作過程おける労力の大きさと技法が複雑なためであるが、これは伝統的美学に基づくからである。しかし1930年代、この考え方が覆された。わずか5年から10年の間に漆芸の近代化が実現されたのだ。おそらく伝統的技法への過大な固執が芸術的創造性を阻んできたのであろう。1920年代後半からは大胆で大きなデザインが好まれるようになった。同時代のアール・デコなどが漆芸にも影響を及ぼし、目に鮮やかなデザインは新しい技法を駆使して漆で表現された。貴金属粉の使用を避ける一方で、色鮮やかな顔料が使われが、これによりデザインはより自然味を帯びて表現され、漆芸の刷新が実現した。漆芸が1920年から短期間に成した創造性の飛躍は日本漆芸史に比類を見ないといっても過言ではない。

分岐

1950年、有形・無形文化財を保護する文化財保護法が制定された。その後の法改正により、無形文化も芸術的、芸術史的な質で評価されるようになり、優れた技術を持つ人材が「人間国宝」と評価されることになった。漆芸の分野では、1955年に蒔絵の技術で松田権六と高野松山が、彫漆で音丸耕堂、沈金で前大峰が、そして翌年の1956年には蒟醤で磯井如真が人間国宝に認定された。人間国宝の認定は20世紀後半の伝統工芸の発展に大きく寄与した。

1946年、戦後初の日展が開催されると後に人間国宝となる漆芸家やその弟子らはその機を逃すまいと漆芸・陶芸・織物・金属工芸・人形製作の部門を別個に組織したが、1955年からは日本伝統工芸展に鞍替えし、数年経つと、日展への出品を完全に見送った。その際、漆芸は松田権六が率いる伝統派とそこから袂を分かち漆芸家個人の創造性に重きを置く山崎覚太郎率いる新派の二派に別れる。前者はおもに箱・皿・盆の製作に専念し、後者はおもに屏風や彫刻を制作した。二つの派は厳格に区別され、一緒に展覧会を組織することはほぼなかった。1982年になってはじめて、両派の話し合いが持たれた。

現代漆工芸

1950年代になるとプラスティックの使用が増えた。食堂の盆・皿・器は、漆を施した木製からプラスティック製に変わった。

国内はこの時期高度成長期にあったこともあり、プラスティックより美しい漆器を求める気運が高まった。そして1974年から、輪島、越前、会津、香川、高岡などの地方都市が政府の助成を受けて、大掛かりな漆工芸を始めると、大都市の百貨店は需要に応えるため、漆器コーナーを設け、漆器をふんだんに置くようになった。産業デザインも漆工が日用品として定着するのに一役買った。デザインが他に差をつけ競争に勝つ上で重要だということは、戦後の復興期から国内では幅広く認識されていた。デザインが重要な要素であることは漆工芸の分野も例外ではなかったということだ。